Juste avant guerre, c’était une des activités les plus florissantes de la ville ouvrière. « Il y avait alors 157 inscits et c’était une des prudhommies les plus importantes du Var » souligne pour nous le Comité départemental des Pêches, à Toulon.

A cette époque, les chantiers navals spécialisés ne chômaient pas.

Mais l’activité a maigri. Beaucoup. Avec elle s’est amoindrie la richesse culturelle et linguistique que prodiguait ce métier, pas chiche du tout en proverbes et vocabulaire liés à la mer.

« C’est ce que nous avons essayé de faire revivre en collectant témoignages et objets » souligne Patrick Bobbio, « leur importance dans la culture occitane en Provence».

Cet ancien charpentier de marine est un jeune retraité, et un maillon essentiel du projet patrimonial qu’a mené à bien le Ceucle Occitan de La Seina.

Les mots français de la pêche sont bien souvent occitans

« Oh ! ils ne sont pas tous occitans, mais souvent le mot occitan s’est imposé au français, et on pense sincèrement entendre du français là où l’occitan sert en fait à dire la réalité quotidienne de ce monde ». Patricia Jouve, un des piliers du Ceucle, s’est également investie dans le projet.

Le résultat est montré à la Maison du Patrimoine de la ville portuaire varoise depuis le 14 septembre, justement à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Mais si le « zigo zigo » et la forme des quilles de bateaux, ou encore les gireliers tressés avec telle bruyère feront le bonheur des amoureux d’histoire populaire, c’est Albert Laure, un pêcheur au destin heureux, qui fait le grand intérêt de cette exposition. Lui n’est pas exposé, il vient transmettre. Nuance !

« Le filet, on le remaille avec quatre mailles ! Ni trois ni cinq, ou bien c’est foutu… » dit-il, outils en mains au beau milieu de la salle de la Maison du Patrimoine. Pour l’occasion il a ressorti la casquette bleue et le bleu de chine.

De Saint-Elme à La Guyane, parcours d'un pêcheur passionné

« Une manière d’éviter que ces produits textiles ne moisissent, pour qu’ils résistent au sel aussi. Avec l’arrivée du nylon, tout ça a été abandonné».

Une vieille photo (1945 !) montre le jeune Albert Laure en chemisette et short, poussant une brouette pleine de filets, aux côtés de son patron Louis Desgrossi, mâchoire carrée refermée sur une gauloise éteinte, dans l’ombre de la visière d’une large casquette.

« Dans les années soixante, les Affaires Maritimes m’ont demandé de voir comment améliorer le sort des pêcheurs aux Antilles ».

Dix-huit ans dans les eaux de Martinique, Guadeloupe et Guyane ne lui ont pas fait oublier le vieux langage de la riba de mar, et c’est à coups de proverbes sur le temps qu’il le rappelle.

Avec leurs règles strictes pour maintenir la solidarité, les prudhommies sont une particularité occitane

Quant aux pêcheurs professionnels, une de leurs particularités sur toute la façade méditerranéenne occitane, c’est encore leur auto-organisation, via les prudhommies de pêche. (on attend les données du comité dép de peche)

Aujourd’hui encore, c’est la Prudhommie de pêche, une particularité occitane, qui règle les droits et les devoirs des pêcheurs. Une sorte d’autogestion territoriale et professionnelle très codifiée, rappelle Marc Quiviger, Seynois et passionnés de traditions.

« Le bon emplacement dans les zones poissonneuses était dévolu à l’un ou l’autre à tour de rôle, avec des dispositions particulières pour les veuves de pêcheurs. Et gare à qui ne payait pas sa cotisation à temps ! Car cela pénalisait tous ceux qui attendaient un secours. Bien sûr, il y avait des traditions locales. Pour vous dire, quand un pêcheur décédait, on lui rendait hommage en exposant le corbillard directement sur le rond-point en sortie du port. » On ne restait pas anonyme parmi les anonymes alors.

On ne l’est pas plus ces temps-ci à la Maison du Patrimoine, tant l’accueil du public est personnalisé. Les membres du Ceucle Occitan accompagnent les visiteurs, qui souvent ont un rapport à la mer, et sont toujours prêts à un bout de conversation.

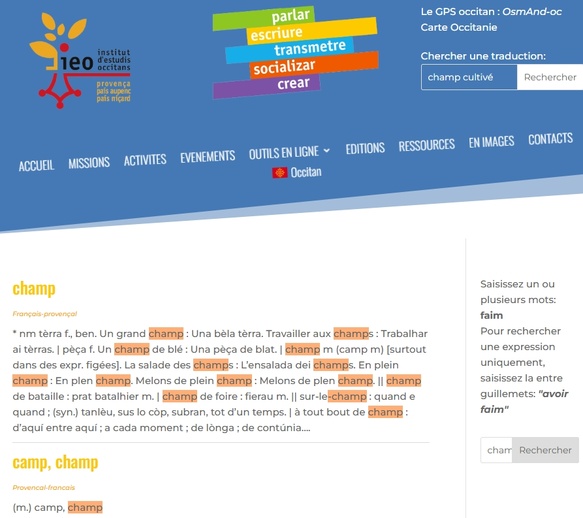

Lire aussi : Paraulas de la mar

Patrimoni, la revista de totei leis aspèctes dau patrimoni d’Avairon

Patrimoni, la revista de totei leis aspèctes dau patrimoni d’Avairon